Copyright © www.selectshandong.com. All Rights Reserved

山东省商务厅 版权所有

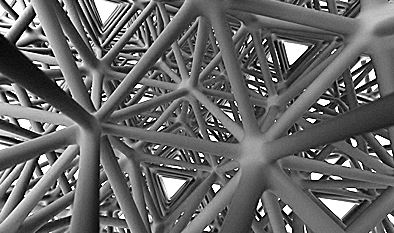

济南新材料产业园、山东省稀土新材料产业基地 、东营高性能复合材料 、龙口市工业铝型材产业示范基地 、济宁新材料产业园、威海碳纤维产业园 、山东阳谷祥光生态工业园区等。

特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料等。

全省新材料产业规模不断壮大,质量水平持续提升,对制造强省的支撑和带动作用稳步增强,2024年、2025年全省新能源新材料产业营业收入力争分别达到1.45万亿元、1.5万亿元左右。

突破一批关键核心技术,全省新材料领域高新技术企业累计达到5000家以上。

发布新材料创新应用项目50个以上,重点产品累计推广达到400种。

开发低成本规模化制造技术,发展高强高模玻璃纤维,超高分子量聚乙烯纤维、芳纶、碳纤维、聚酰亚胺纤维等产品,拓宽在轨道交通、风电等行业应用。

围绕航天航空、汽车家电等行业需求,突破金属材料设计与仿真、智能化制备与加工等技术,发展高品质特殊钢、铝/镁/铜/钛合金、稀土功能材料等。

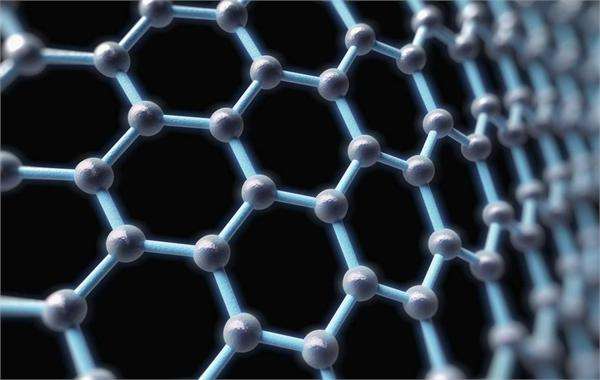

研发新型光电功能晶体器件,推动大尺寸碳化硅、氮化镓、金刚石单晶及铌酸锂、钽酸锂薄膜等产业化。研发特种水泥、节能安全玻璃、功能陶瓷等产品。

打造新材料领域国家技术标准创新基地,加快建设一批省级技术标准创新中心和标准化战略性重点项目,鼓励企业参与新材料领域国际、国家和行业标准制定。积极推动实施质量强链,推动大中小企业纳入共同质量管理体系,进行质量一致性管控。在新材料领域培育一批“好品山东”品牌和制造业高端品牌企业,加强质量品牌建设。

用好国家和省新材料产业基金,带动社会资本加大对新材料产业投资力度。深化金融伙伴机制,延伸“金融+”链条,为有意愿的新材料产业企业匹配金融伙伴,提供综合性、精准化金融服务。提升新材料领域银行信贷、上市培育、产融合作等协同效应,优化金融产品和服务模式,加大对新材料领域制造业单项冠军、专精特新、“瞪羚”“独角兽”等高成长企业的培育支持力度。

抓好新材料学科建设和人才培养,实施“山东省高等学校青年创新团队发展计划”。积极鼓励新材料相关单位申报国家级人才、省泰山产业领军人才等项目,助力精准引进全球产业领军人才和科技创新资源。进一步深化产教融合,加快打造一批兼具生产、教学、研发功能的校企一体实习实训基地。

积极推动国家新材料认证制度落地实施,组织认证制度宣传推广和培训教育活动,开展高端品牌认证,指导企业利用认证手段提高产品质量水平。推动新材料领域开展“泰山品质”认证,实施质量管理体系认证、环境管理体系认证及绿色产品认证,提升新材料企业质量管理水平。

持续落实检验检测服务绿色低碳高质量发展有关政策措施,进一步提升关键材料的检验检测能力,加强新材料领域计量测试中心建设,不断提高新材料检验检测机构的技术和水平。建好用好国家新材料测试评价济南区域中心,大力提升检验检测、标准物质、计量校准、能力验证等公共服务能力,打造国际一流、开放共享的新材料测试评价平台。

及时跟进掌握重点新材料产品推广情况,更新修订《山东省重点新材料首批次应用示范指导目录》,每年遴选发布200个以上技术水平高、应用前景广的重点新材料产品。支持企业申报国家和省首批次新材料推广应用支持政策。开展新材料创新应用项目遴选工作,每年发布一批创新应用典型案例和创新成果,并向终端用户、金融机构推荐,有效发挥带动作用。

鼓励新材料重点企业、数字化服务商等联合打造专业化、特色化工业互联网平台,征集发布一批“工赋山东”场景需求。发挥智能制造服务支持作用,大力推动新材料企业改造升级。到2025年,在新材料领域培育15个左右智能工厂(数字化车间、智能制造场景)、10个左右省级工业互联网项目,不断提升生产制造水平。

坚持“走出去”与“引进来”相结合,精准化开展重大项目招引。加大“引进来”力度,借助绿色低碳高质量发展大会、跨国公司领导人青岛峰会、儒商大会等重大经贸活动平台,招引国内外重点新材料企业、研究机构投资、设厂或建立联合研发中心,积极跟进做好项目落地服务保障工作。加快“走出去”步伐,支持有实力的新材料企业参与“一带一路”建设,主动开展国际化布局,积极开拓国际市场。

落实“要素跟着项目走”机制,加快土地、能源、环境等要素向新材料领域项目倾斜。聚焦先进材料产业链,每年滚动实施150个以上省重大项目和省绿色低碳高质量发展重点项目,统筹用好重点项目督导服务平台等资源,动态跟踪建设进度,及时协调解决问题诉求。力争到2025年,山东国瓷年产5万吨陶瓷墨水、创新精密年产10万吨铝合金电子型材等一批项目竣工投产,加快提升壮大新材料产业规模。

聚焦高端应用领域,加快高性能、低成本、系列化、绿色化产品开发,推动更多新产品融入双循环、开拓新市场。推动先进基础材料向高端跃升,提升大飞机用高强铝合金、高性能稀土永磁材料、高端热塑性弹性体等优势品种综合竞争力。加快关键战略材料、短板材料攻关突破,加强T800及以上碳纤维复合材料、先进功能陶瓷材料、医用高分子材料等应用保障能力。积极培育壮大前沿新材料,推动3D打印材料、超高导热石墨烯等细分领域成果转化,提速产业化步伐。

积极组织各类线上线下交流学习活动,围绕新材料领域重大项目建设、科技成果转化、高端人才引育、创新平台建设、产融合作赋能等方面,充分调动省内外各类媒体资源,及时总结先进经验进行宣传报道,形成一批先进经验向全省、全国推广。

更好发挥行业协会、学会、联盟等在促进行业发展、服务企业需求、助力政策落实等方面桥梁纽带作用,积极培育产业链高质量发展促进机构,充分调动第三方机构积极性、主动性和创造性,进一步贴近服务企业、了解发展态势、掌握前沿信息等,不断优化服务保障和支撑。

积极争取新材料重点项目入围国家重点研发计划。发挥好各级技改资金作用,落实贷款贴息和设备奖补等各项政策。增强对企业科技创新的普惠性支持力度,鼓励新材料相关企业积极申报高新技术企业,落实好研发费用税前加计扣除政策。

加强主动服务、综合协调、督促指导,及时协调解决产业发展中出现的新情况、新问题。用好用实政策资源,促进人才链、教育链、产业链、创新链有效对接,统筹推动全省新材料产业高质量发展。

一块薄如纸张的覆铜板,科技含量有多高?科宜知芯2023年春节前在高青上马了高性能光电新材料项目,其产品被广泛应用于3C电子、

新材料产业是泰安市四大支柱产业之一,建筑业是泰安的特色优势产业,是承载新材料应用、拉动产业链升级的核心载体。近年来,泰安市新材料产业链专班通过资源配套优化、产学研协同、产业深度融合,积极搭建“两业融合”平台,提高链条延伸度、产业聚集度和企业协作度,为企业合作共赢创造了良好生态。今年9月,产业链专班组织召开建安建材产业协同发展推进会议,组织160余家企业进行座谈交流,20家建材类企业展示优秀产品,为产业链上下游企业“牵线搭桥”。

近日,由省创新发展研究院和国家信息通信国际创新园服务中心共同主办的山东集成电路科技与产业创新发展对接交流活动在济南举行。

山东省工业和信息化厅日前组织开展2025年山东省新材料领军企业培育库申报及在库企业复核工作。经企业申报、各市推荐、专家评审和网上公示,确定山东天岳先进科技股份有限公司等620家企业被纳入2025年山东省新材料领军企业培育库,青岛云路先进材料技术股份有限公司等企业入选2025年山东省新材料领军企业50强。

Copyright © www.selectshandong.com. All Rights Reserved

山东省商务厅 版权所有

山东省国际投资促进中心

山东省互联网传媒集团